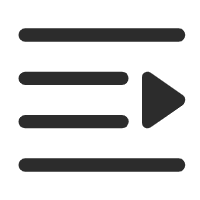

三峽工程具有防洪庫容221.5億立方米,防洪效益及其連帶的環境保護效益十分顯著。如遇“百年一遇”、“千年一遇”、“萬年一遇”洪水時,三峽工程經過科學調度,可以充分發揮防洪功能,使長江中下游的防洪險情減少或者化險為夷。

防洪首要功能:可使荊江河段防洪標準從“十年一遇”提高到“百年一遇”。遇到類似1998年洪水或“百年一遇”(洪峰流量超過8.37萬立方米每秒)洪水時,經三峽水庫調蓄后,可控制枝城流量不超過56700立方米每秒(這是沙市或荊江大堤安全通過的流量),沙市水位不超過44.5米,可不啟用荊江分洪區和其他分蓄洪區。此時,三峽水庫的最高蓄水位僅為166.70米,滯蓄洪水量為143.3億立方米,尚有一定備用防洪庫容。

三峽工程使荊江能承受“百年一遇”洪水

減少洪災損失功能:遇“百年一遇”洪水,三峽工程可確保長江中下游安瀾。遇“百年一遇”以上洪水,三峽水庫的泄洪要始終控制沙市水位不超過45米。遇“千年一遇”(洪峰流量超過9.88萬立方米每秒)洪水,三峽水庫蓄水位最高蓄至174.69米,滯蓄洪水量為220.0億立方米,三峽工程與荊江分洪區和其他分蓄洪區聯合,可保障荊江堤防安全。遇1870年大洪水(洪峰流量超過10.5萬立方米每秒),通過三峽工程與荊江等多個分蓄洪區的調度,可避免江漢平原發生毀滅性災害。遇“萬年一遇加10%”校核大洪水(洪峰流量超過12.43萬立方米每秒),三峽大壩仍可確保安全。

錯峰調節功能:經過水庫調度,可避免武漢市汛期同時遭受長江和漢江等洪水襲擊,提高了武漢市防洪調度的靈活性,對武漢市防洪起到保障作用。2010年汛期,三峽水庫7次防洪運用,累計攔蓄洪水266.3億立方米,錯開與漢江洪峰交匯時間,減少經濟損失266億元。

上述科學調度中這些看似枯燥無味的數據,是60多年我國幾代水利水電專家研究并經過實踐檢驗而得出的成果,是保障長江中下游人民生命財產安全的“密碼”。這些調度經驗和成果使三峽工程成為鎮守長江洪水的雄關,三峽工程的巨大防洪功能使得中部沿江地區的投資環境大為改善,為中部的崛起創造了良好條件。

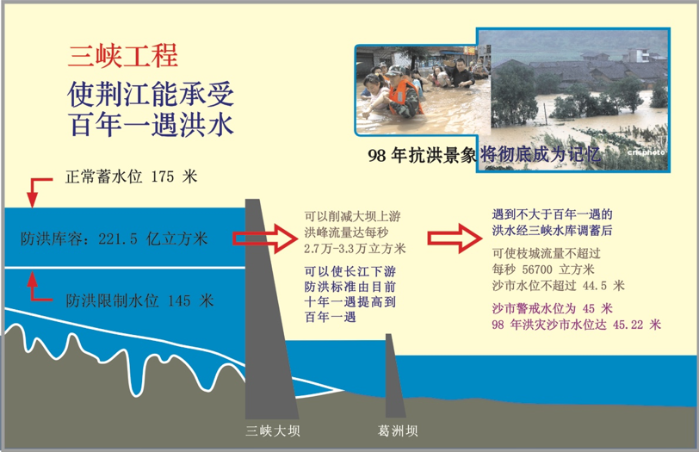

云陽縣張飛廟水文題刻

(1870年洪水量10.5萬立方米每秒,超過“千年一遇”洪水。

此題刻為云陽縣令所刻,后經長江委歷史洪水調查時測定并補刻洪水高程“150.35”)

黃陵廟1870年特大洪水痕跡(經長江委歷史洪水調查時測定,洪水痕跡高程為81.16米)

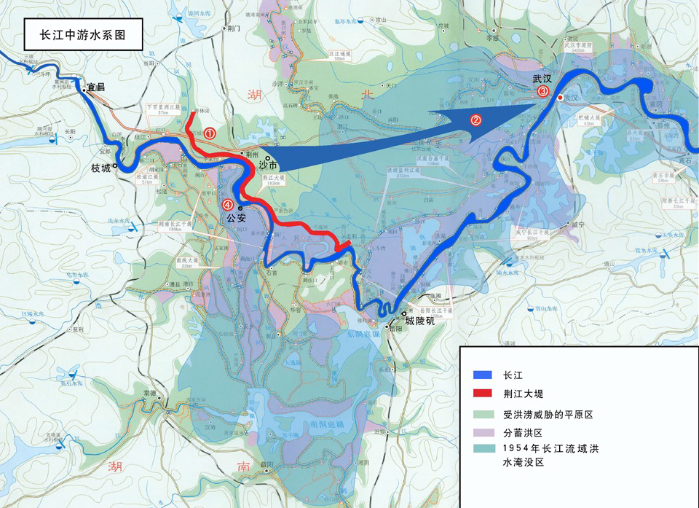

長江中游水系圖

1998年長江發生洪災時被水淹沒的嘉魚縣鄉村簰洲灣

如果沒有三峽工程,荊江河段若遭遇類似歷史上出現過的1860、1870年特大洪水,兩岸堤防將潰決,洪水直趨洞庭湖,淹沒江漢平原,直接危及武漢市和京廣鐵路的安全,沖毀沿線鄉村、城鎮和工礦企業,勢必造成大量人員傷亡和巨大經濟損失。為了消除中華民族的心腹大患,因此將防洪功能作為三峽工程的首要功能。